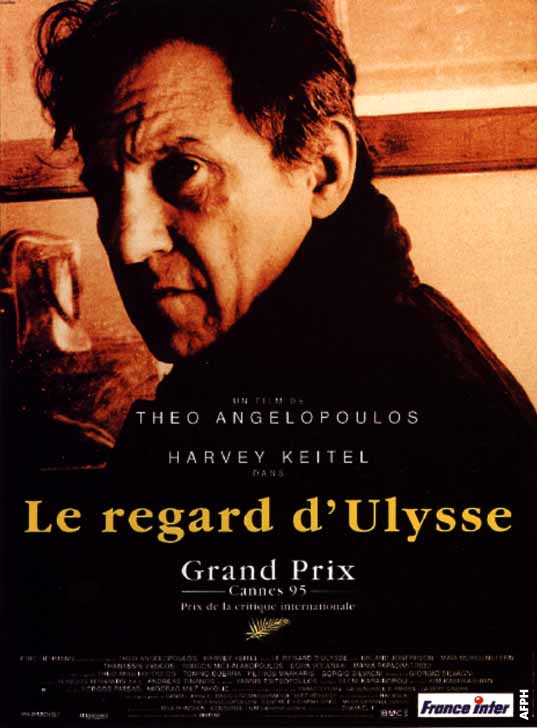

Noir et blanc

Pays :Grèce

Année :1995

Avec :Harvey Keitel, Erland Josephson, Maia Morgenstern

Comme d’habitude, l’entrée coûte 4 euros, 3 pour les membres du COF et vous avez la possibilité d’acheter des cartes de 10 places pour respectivement 30 et 20 euros. L’entrée est gratuite pour les étudiant.e.s invité.e.s.

Et pour résumer :

en salle Dussane, au 45 rue d’Ulm

pour voir et revoir

Le Regard d’Ulysse

de Theo Angelopoulos

Proposition d’analyse

Lorsque Theo Angelópoulos présente Le regard d’Ulysse (en grec Το βλέμμα του Οδυσσέα) au festival de Cannes, la guerre de Bosnie dure depuis trois ans, le siège de Sarajevo est toujours en cours, et le massacre de Srebrenica est sur le point d’avoir lieu. Cette guerre n’est que la suite d’une longue série de tensions et de conflits dans les Balkans depuis des siècles, une guerre qui semble se répéter encore et encore au fil des générations. C’est de l’impossibilité de trouver une solution pacifique et durable à ces conflits qu’Angelópoulos veut parler avec son film, au travers de la figure d’un cinéaste grec en errance sur les routes des Balkans.

Anonyme et déraciné, ce cinéaste commence son voyage en Grèce à Thessalonique, la ville dans laquelle Yannakis Manákis est décédé en 1954. Pionniers de la photographie et du cinéma dans les Balkans au début du 20e siècle, les frères Yannakis et Milton Manákis sont issus d’une famille aroumaine du nord de l’actuelle Grèce. Les Aroumains, linguistiquement proches des Roumains, ont une culture qui a été fortement influencée par les populations qu’ils côtoient en Grèce, en Albanie, dans la République de Macédoine, en Bulgarie ou en Roumanie, et ont été au centre des premiers travaux des frères Manákis, comme le rappelle Angelópoulos en montrant à plusieurs reprises les extraits de leur premier film, Les fileuses (1906) qui montre leur grand-mère et leurs tantes à l’ouvrage. Les frères Manákis ont ensuite traversé la moitié du siècle en témoins des bouleversements qui ont suivi la chute de l’Empire Ottoman dans la région, installés à Bitola (Monastir) dans l’actuelle Macédoine, accueillis à Bucarest, arrêté pour l’un d’eux à Plovdiv en Bulgarie, voyageant entre l’Albanie et la Grèce pour l’autre. Ils ont fixé sur pellicule les traces des événements historiques de cette période et les portraits des personnes célèbres ou anonymes qui les ont vécus, et ont ainsi laissé derrière eux un témoignage historique et ethnologique précieux, un regard sur leur époque qu’Angelópoulos veut ici célébrer.

Le personnage principal du film, interprété par Harvey Keitel, est à la recherche de ce regard des frères Manákis et de leurs trois premières bobines de film, perdues au cours du siècle. Est-il un double d’Angelópoulos qui souhaiterait renouer avec les premiers instants du septième art, ? Est-il une évocation moderne des frères cinéastes qui continueraient leur voyage à travers les Balkans et à travers le temps ? Toujours est-il que cette figure à la recherche d’un retour aux origines du cinéma, aux origines des conflits qui déchirent les populations et aux origines de ses amours rappelle celle d’Ulysse dans l’épopée d’Homère, un Ulysse nostalgique de sa patrie perdue. Ainsi, bien que se déroulant loin de la mer, de longues portions du voyage se font en bateau, et les personnages féminins joués par Maia Morgenstern et rencontrés au fil de la route peuvent être rapprochés des figures homériques de Pénélope, de Calypso, de Circé, de Nausicaa. Le roman Ulysse de James Joyce est également convoqué par la structure narrative qu’Angelópoulos propose, plongeant le spectateur dans le brouillard qui entoure le personnage principal, mêlant ses rêves et ses pensées à la réalité de son voyage, superposant les strates temporelles dans une même séquence et le visage de la femme aimée sur ceux des femmes rencontrées.

Le point de vue éminemment subjectif adopté tout au long du film n’empêche cependant pas l’évocation d’une multitude de vies et d’histoires, allant de la vieille femme cherchant à traverser la frontière albanaise à la veuve d’un soldat prénommé Vania, du conducteur de taxi qui comprend la neige au projectionniste de Sarajevo qui essaye tant bien que mal de conserver les copies de ses films malgré la guerre, de la famille du protagoniste au sortir de la seconde guerre mondiale aux deux hommes discutant des origines des Balkans dans un café à Belgrade. De toutes ces histoires juxtaposées émerge une forme d’unité des destinées humaines : que les individus soient nés d’un côté ou de l’autre d’une frontière qui de toute manière se déplace d’une décennie sur l’autre, tous vivent et souffrent et errent avec la même ardeur, tous ont en mémoire des récits d’oppression religieuse ou ethnique, des récits empreints de nationalisme et d’expansionnisme guerrier, des récits d’amours déchirés. Cela s’accompagne de la constatation de l’échec des différentes utopies du 20e siècle à apporter la paix dans la région, comme l’illustre la statue de Lénine remontant le Danube en pièces détachées, bien que les populations conservent certaines sympathies à l’égard de l’une ou l’autre de ces utopies.

Ce sentiment d’impuissance face à l’Histoire ne se restreint pas à l’époque actuelle, mais également à tout le siècle qui la précède, comme le soulignent les parallèles incessants tracés entre le passé et le présent qui se chevauchent, qui s’entremêlent, qui se confondent. Le recours à des couleurs très contrastées, le blanc de la neige et le noir de la nuit, participe à cette intemporalité et dresse un lien direct entre les images saccadées des fileuses du début du siècle et les plans-séquence qui nous sont proposés ici. Depuis les Manákis jusqu’à Angelópoulos, le film de l’Histoire n’a fait que se répéter, à l’infini.

Cette mémoire collective est cependant loin de constituer une mémoire unanimement partagée, car les consciences demeurent exacerbées par les nombreuses différences qui morcellent la région. Les frontières sont omniprésentes dans le film, les fractures linguistiques sont maintes fois soulignées avec comme exemple emblématique les différentes dénominations des villes. Ainsi Thessalonique est désignée parfois par son nom grec, parfois par son nom occidental Salonique, parfois par son nom slave Solun. De même la ville aujourd’hui bulgare de Plovdiv retrouve son nom grec Philippoupoli le temps d’un égarement du protagoniste.

Face à la multitude de vies et d’avis divergents, le cinéaste en errance est à la recherche d’une unité perdue, d’un point de convergence sur lequel une histoire commune pourrait être construite. Son instinct le porte vers le cinéma et vers les origines communes que symbolisent les frères Manákis, reconnus dans plusieurs des pays de la région. C’est également le pari que fait Angelópoulos, le pari de l’art comme échappatoire aux tensions. Si le message peut paraître simpliste, il est soutenu par les nombreuses références au cinéma : la première scène qui est un clin d’œil direct à la dernière scène du Mépris ou encore l’énumération des cinéastes dont les œuvres sont présentes dans la fruste cinémathèque de Sarajevo. La musique et le théâtre ont également une place centrale dans cet effort de réconciliation, comme l’atteste la scène sous le brouillard lorsque les snipers ne tirent plus. C’est cette intuition profonde ressentie par le personnage principal, la conviction aveugle que le (septième) art est à même de faire s’arrêter de tomber les bombes qui le pousse à avancer toujours plus loin avec l’énergie du désespoir, à poursuivre son voyage qui est à la fois un aboutissement et un commencement.

Le brouillard, parfois allié de circonstance, parfois voile pudique devant les atrocités, mais toujours présent comme compagnon de voyage, symbole de la nostalgie d’un monde inatteignable et marqueur d’une temporalité désespérément cyclique, le brouillard donne sa couleur au film et emplit le regard du spectateur. Ulysse, lui, plonge au cœur de ce brouillard, affronte les dangers qu’il rencontre, et marche résolument vers un avenir incertain.

Raphaël